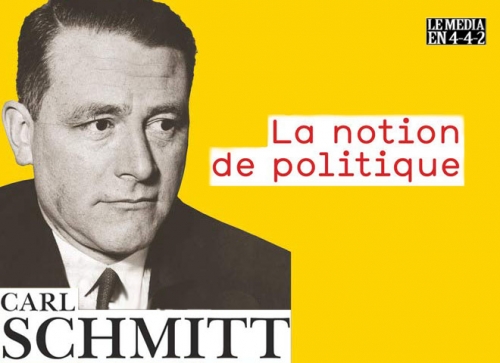

Un voyage en compagnie de l’infréquentable Carl Schmitt au pays de l’impérialisme universaliste

Alain Brossat, avec qui nous avions réalisé un entretien en juin dernier à l’occasion de la parution de son livre Hong Kong, le somnambulisme des mouvementistes (Éditions Delga), nous a fait parvenir cet article dans lequel il interroge l’actualité de la notion de « grand espace » forgée par Carl Schmitt, et la manière dont elle permet de saisir les enjeux contemporains de la nouvelle guerre froide qui oppose les États-Unis et la Chine, dont l’Asie orientale est l’un des principaux terrains de conflit.1)

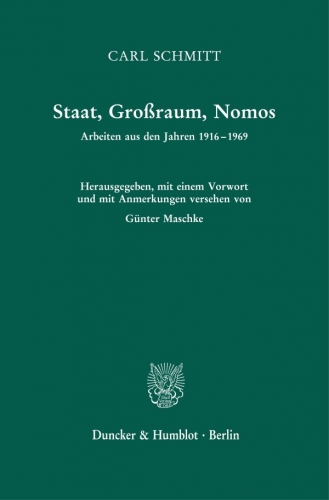

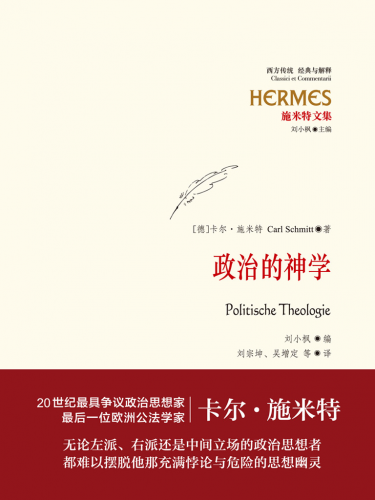

Lorsque Carl Schmitt écrit son essai consacré à la notion de « grand espace »1 (Grossraum) au printemps 1939, il entend manifestement mettre son talent et sa compétence de juriste au service des visées expansionnistes du Führer, en Europe de l’Est tout particulièrement, ceci quelques mois seulement avant l’invasion de la Pologne par la Wehrmacht. La notion de « grand espace » est destinée à assurer, autant que faire se peut, un fondement théorique et juridique à l’entreprise guerrière de Hitler, à la conquête d’un « espace vital » (Lebensraum) à l’Est de l’Allemagne. On pourrait dire pour aller à l’essentiel que le Grossraum promu dans cet essai au titre à rallonge, c’est l’habillage juridique du Lebensraum de teinte, elle, distinctement vitaliste2.

Lorsque Carl Schmitt écrit son essai consacré à la notion de « grand espace »1 (Grossraum) au printemps 1939, il entend manifestement mettre son talent et sa compétence de juriste au service des visées expansionnistes du Führer, en Europe de l’Est tout particulièrement, ceci quelques mois seulement avant l’invasion de la Pologne par la Wehrmacht. La notion de « grand espace » est destinée à assurer, autant que faire se peut, un fondement théorique et juridique à l’entreprise guerrière de Hitler, à la conquête d’un « espace vital » (Lebensraum) à l’Est de l’Allemagne. On pourrait dire pour aller à l’essentiel que le Grossraum promu dans cet essai au titre à rallonge, c’est l’habillage juridique du Lebensraum de teinte, elle, distinctement vitaliste2.

Comme le dit Schmitt lui-même, ce livre est écrit « selon des thèses et des points de vue déterminés, dans une situation déterminée », ce qui en résume parfaitement le caractère instrumental, engagé et partisan. Dans la mesure même où cet essai se place explicitement au service d’une cause politique, d’une entreprise conquérante à propos de laquelle un consensus s’est établi, dès les lendemains de la Seconde guerre mondiale et de la chute du IIIème Reich, pour la qualifier comme entièrement illégitime et criminelle, son statut dans l’espace de la recherche académique persiste à être, aujourd’hui encore, particulièrement litigieux. Impossible en effet d’emprunter la catégorie de « grand espace » telle qu’il la déploie dans cet essai en faisant abstraction de sa destination très explicitement nazie. Il faut donc constamment en « casser la coquille » nazie lorsque l’on tente de la remobiliser dans l’horizon d’une analytique du présent – et singulièrement des configurations nouvelles qui se dessinent en Asie orientale, dans le contexte de la nouvelle Guerre froide dont les États-Unis et la Chine sont les principaux protagonistes.

Il faut, pour ce faire, commencer par reconstituer le dispositif argumentatif et théorique mis en place par Schmitt pour élever la notion de « grand espace » à la dignité d’un principe du droit international. Conçu comme une notion dynamique, concrète, en prise directe sur l’actualité historico-politique du moment, le « grand espace » se présente comme l’opérateur du dépassement de la situation figée, léguée par le droit international du XIXème siècle, selon lequel l’équilibre entre les États ou les États-nations constitue le fondement de tout ordre international et la garantie première de l’effectivité du droit des gens. L’introduction de la notion de « grand espace » dans l’horizon du droit international est ce qui va permettre, dit Schmitt, de prendre en compte des dynamiques effectivement à l’oeuvre dans le présent, tout particulièrement celle où l’on voit « un grand peuple » (le peuple allemand évidemment) affirmer sa vocation à prendre l’ascendant sur d’autres peuples, manifester sa puissance et se destiner ainsi à faire valoir son droit à s’établir dans un « grand espace concret ».

Avant d’en arriver à cette affirmation, Schmitt, de manière très habile, évoque ce qui, à ses yeux, constitue le premier exemple de formation d’un « grand espace » dans l’histoire moderne – la promotion par les États-Unis, dès les débuts du XIXème siècle, de la « Doctrine Monroe ». C’est là, dit-il, « dans l’histoire récente du droit international, le premier exemple, et le plus réussi à ce jour d’un principe du grand espace en droit international ». Donc le précédent doté d’une incontestable autorité que Schmitt va mobiliser afin de faire valoir les droits de l’Allemagne nazie à s’établir dans le « grand espace » qui lui revient, mais tout en dénonçant la perversion ou le détournement de l’esprit premier de la doctrine Monroe.

Avant d’en arriver à cette affirmation, Schmitt, de manière très habile, évoque ce qui, à ses yeux, constitue le premier exemple de formation d’un « grand espace » dans l’histoire moderne – la promotion par les États-Unis, dès les débuts du XIXème siècle, de la « Doctrine Monroe ». C’est là, dit-il, « dans l’histoire récente du droit international, le premier exemple, et le plus réussi à ce jour d’un principe du grand espace en droit international ». Donc le précédent doté d’une incontestable autorité que Schmitt va mobiliser afin de faire valoir les droits de l’Allemagne nazie à s’établir dans le « grand espace » qui lui revient, mais tout en dénonçant la perversion ou le détournement de l’esprit premier de la doctrine Monroe.

Le procédé est, on va le voir, d’une habileté d’autant plus diabolique que la critique argumentée par Schmitt est d’une acuité impressionnante, ayant résisté à l’épreuve du temps d’une manière si évidente que l’on en demeure accablé – comment un nationaliste-conservateur rallié au nazisme tant par calcul que par conviction (même si son nazisme se sépare sur bien des questions de celui des SS et autres idéologues et mythologues de l’aryanité) peut-il énoncer en 1939, dans un écrit destiné à donner un air de respectabilité juridique à l’hubris conquérante du Führer, une critique de ce qu’il appelle l’impérialisme universaliste dont le tranchant conceptuel continue de sauter aux yeux aujourd’hui même ? Tout se passe comme si, depuis que ce texte de circonstances a été écrit, le temps (le cours des choses) n’avait fait que travailler pour lui, s’acharner à en confirmer la qualité critique – lorsqu’il évoque le destin de la version originale du « grand espace » – celle dont les États-Unis ont été les promoteurs…

À l’origine, rappelle Schmitt, la Doctrine Monroe consista à déclarer une condition d’immunité : celle du continent américain tout entier face aux entreprises coloniales européennes. Il s’agissait bien d’affirmer, en effet, que « les peuples des continents américains (…) ne se sentaient plus les sujets des grandes puissances étrangères et ne voulaient plus être objets de colonisation ». Il s’agissait de proclamer leur sortie de l’orbite de l’histoire européenne, avec ses royaumes, ses empires, ses principes de légitimité monarchique et dynastique. La Doctrine Monroe, à ce titre, définit les Amériques comme un « grand espace » dont le propre est d’avoir rompu toute relation d’hétérogénéité avec les puissances européennes. Elle consiste, un pas plus avant, à faire des États-Unis le garant de la non-dépendance de ce « grand espace ». Simplement, une ambiguïté persistante existe à propos du statut même de cette « doctrine », remarque Schmitt : énonce-t-elle « un véritable principe de droit » ou bien est-elle « une maxime purement politique » mise en avant par le gouvernement des États-Unis en tant que celui-ci dispose des moyens d’en assurer l’efficience ? Cette sorte de « double nature » du premier « grand espace » est, nous le verrons, un enjeu de première grandeur dans la discussion portant sur cette notion même.

Rapidement, dans le cours de l’histoire des États-Unis, argumente Schmitt, la Doctrine Monroe a subi une décisive inflexion dont l’effet est le suivant : « Principe de non-intervention et de rejet des ingérences étrangères au départ, elle s’est muée en justification des interventions impérialistes des États-Unis dans d’autres États américains » – donc, le motif bien connu de l’Amérique centrale et l’Amérique latine comme chasse gardée de l’Oncle Sam… Et ici déjà, on voit que ce qui va l’emporter très vite, à l’usage, ce n’est pas la fondation d’un principe de droit international – donc doté d’une validité et d’une portée universelles – mais bien l’interprétation décisionniste de la Doctrine Monroe : « Ce que dit au fond la Doctrine Monroe, c’est au seul gouvernement des États-Unis d’Amérique qu’il revient de le définir [je souligne, AB], de l’interpréter et de lui donner sa sanction » (déclaration du Secrétaire d’État Hugues – 1923).

Rapidement, dans le cours de l’histoire des États-Unis, argumente Schmitt, la Doctrine Monroe a subi une décisive inflexion dont l’effet est le suivant : « Principe de non-intervention et de rejet des ingérences étrangères au départ, elle s’est muée en justification des interventions impérialistes des États-Unis dans d’autres États américains » – donc, le motif bien connu de l’Amérique centrale et l’Amérique latine comme chasse gardée de l’Oncle Sam… Et ici déjà, on voit que ce qui va l’emporter très vite, à l’usage, ce n’est pas la fondation d’un principe de droit international – donc doté d’une validité et d’une portée universelles – mais bien l’interprétation décisionniste de la Doctrine Monroe : « Ce que dit au fond la Doctrine Monroe, c’est au seul gouvernement des États-Unis d’Amérique qu’il revient de le définir [je souligne, AB], de l’interpréter et de lui donner sa sanction » (déclaration du Secrétaire d’État Hugues – 1923).

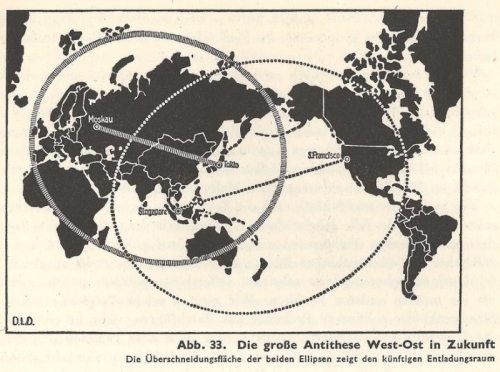

C’est à partir de ce tournant et sur sa lancée que la politique internationale des États-Unis va se réorienter en changeant d’échelle : en « falsifiant » la Doctrine Monroe, elle va abandonner son « principe d’espace continental et s’allie[r] à l’universalisme planétaire de l’Empire britannique » pour devenir une puissance mondiale et conquérante tendant à étendre la notion de « grand espace » à l’échelle de la Terre.

Et c’est ici que Schmitt va, si l’on peut dire, effectuer cette percée décisive dont l’effet est que son texte (de « circonstances nazies ») trouve un écho manifeste dans notre présent, ceci tout particulièrement dans cette partie du monde – en Asie orientale. Le changement d’échelle de la Doctrine Monroe entendue comme rationalisation ou mise en concept de la notion de « grand espace » a pour effet de s’énoncer désormais dans les tons universalistes et se transformer en dispositif d’intervention planétaire. Or, c’est là, note Schmitt à bon escient, que se situe le tour de passe-passe, que prend racine la falsification de ce qui constitue la disposition première, anti-coloniale, de cette doctrine : en dissolvant, dit Schmitt, une idée ordinatrice concrète, spatialement déterminée, dans des idées universalistes planétaires, la puissance états-unienne s’autorise à s’immiscer en toutes choses sous des prétextes humanitaires, à associer indissolublement « idéaux », « valeurs » et pan-interventionnisme.

Je cite Schmitt: « Les notions générales universalistes applicables à la planète entière sont en droit international les armes typiques de l’interventionnisme ».

Je cite Schmitt: « Les notions générales universalistes applicables à la planète entière sont en droit international les armes typiques de l’interventionnisme ».

Cet énoncé présente une double caractéristique : d’une part, il s’inscrit distinctement dans une tradition qui est celle du discours anti- et contre-révolutionnaire inauguré par Edmund Burke lorsque celui-ci objecte à la proclamation de droits universels par la Révolution française que ceux-ci sont une vue de l’esprit – il n’existe, comme le dit Schmitt dans le même vocabulaire que Burke, que des droits « concrets » – ceux des Anglais, des Français, des Allemands, etc. Il n’est pas surprenant que, sur cette question primordiale, le crypto-nazi qu’est Schmitt mette ses pas dans ceux des théoriciens de la contre-révolution qui, tout au long du XIXème siècle, poursuivent la tradition burkienne – de Bonald, Donoso Cortès, etc. – ce qui en dit suffisamment long sur le genre de « révolution » dont se réclamaient les nazis.

Mais, d’un autre côté, il est incontestable, vérifiable à l’épreuve du siècle entier qui va du traité de Versailles (en tant que celui-ci est placé sous la houlette de Woodrow Wilson et des « principes » généraux qu’il proclame à cette occasion en même temps que se met en place le nouvel hégémonisme états-unien) aux guerres d’Irak et d’Afghanistan, que le discours universaliste et les pratiques qui s’y associent dans le champ de la politique internationale sont, sous cette condition, le truchement de politiques constamment hégémonistes – celles de l’Empire américain et de cet Occident qui, tout particulièrement depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, lui fait cortège.

Le trait de cette époque, si l’on peut dire, c’est que l’universalisme référé aussi bien à la Révolution américaine qu’à la Révolution française y est constamment accompagné comme son ombre par sa falsification « interventionniste » et hégémoniste – et c’est sur ce point que la critique schmittienne fait constamment mouche et, à l’épreuve de la situation présente, apparaît comme n’ayant pas pris une ride : par quelque bout qu’on prenne l’affaire, les jeunes « mouvementés » de Hong Kong « adoptés » par Donald Trump et Boris Johnson au nom de la défense des idéaux, principes et valeurs universels (liberté-démocratie), ça sonne faux, horriblement faux…

Et ce n’est évidemment pas une mince épreuve pour nous qui ne sommes pas précisément de ce bord, que ce soit ce crypto-nazi de Schmitt qui, avec une extraordinaire prescience, mette le doigt sur ce point d’effondrement perpétuel, cette faille irréparable du discours universaliste occidental qui se réclame et de la tradition des grandes révolutions de la modernité et de celle des « Lumières » – les guillemets s’imposent ici. Le constant amalgame des intérêts impériaux avec le nom de l’universel, c’est-à-dire les principes et les valeurs, ou bien encore avec ce que Schmitt appelle « la pérennité et l’intérêt de l’humanité » – une opération typiquement occidentale en tant qu’hégémoniste -, c’est là ce qu’il appelle impérialisme universaliste, un concept dont la pertinence a fait mieux, depuis qu’il l’a forgé, que conserver son éclat et son actualité. « La Doctrine Monroe, écrit Schmitt, est devenue sous Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson une doctrine planétaire d’impérialisme universaliste ».

Comme quoi des concepts dotés d’une considérable force propulsive, propres à intensifier la pensée du présent, ce peut être dans le fumier d’un argumentaire plein de vice et de malice en faveur de la constitution d’un « grand espace » nazi, tout autant que dans tel vénérable traité de philosophie politique sanctifié par la tradition qu’on les trouve, aussi révoltante la chose soit-elle.

Comme quoi des concepts dotés d’une considérable force propulsive, propres à intensifier la pensée du présent, ce peut être dans le fumier d’un argumentaire plein de vice et de malice en faveur de la constitution d’un « grand espace » nazi, tout autant que dans tel vénérable traité de philosophie politique sanctifié par la tradition qu’on les trouve, aussi révoltante la chose soit-elle.

Cette sorte d’autopsie de la Doctrine Monroe à laquelle procède Schmitt en ouverture de son récit répond à un double objectif : d’une part faire du « grand espace » une notion essentielle pour penser les relations internationales au XXème siècle, par-delà la codification des relations entre États-nations. L’époque, affirme Schmitt, n’est pas celle des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’égalité formelle des États-nations, grands et petits, n’est qu’une fabulation peut-être utile mais assurément inconsistante, la notion de droits des minorités une vue de l’esprit inspirée par un humanitarisme bêtifiant, ou bien alors le truchement de calculs tortueux destinés à entraver la montée en puissance de tel ou tel « grand peuple »… Et c’est ici que se dévoile le second objectif de Schmitt : fonder en raison et en droit l’ambition du Reich nazi de se doter de son propre « grand espace » – en faisant valoir son droit de conquête en Europe orientale et centrale.

« Nous ne proposons pas une ‘Doctrine Monroe’ allemande », dit Schmitt, désireux de prévenir l’objection des démocrates européens et états-uniens prompts à soupçonner Hitler de vouloir redessiner les frontières de l’Europe à ses conditions, comme Woodrow Wilson l’avait fait, aux siennes propres, lors de la signature du traité de Versailles. Une affirmation que l’on ne saurait entendre comme une pure dénégation : en effet, la constitution d’un « grand espace » allemand, telle que l’entendent les nazis, repose sur des prémisses toutes différentes de celles qui inspirent l’impérialisme universaliste états-unien. Comme chacun sait en effet, les nazis ne sont pas universalistes pour un sou – leur idéologie de la supériorité raciale et des droits historiques ou naturels des Allemands, leur mystique du Volk reposent au contraire sur un particularisme exacerbé. Ce qu’ils entendent faire valoir, c’est leur droit propre, en tant qu’ils sont ce qu’ils sont (supposés être) à la différence et l’encontre, s’il le faut, de tous les autres – ceci au nom de la race, de l’inégalité des races, au nom des droits allemands et nullement au nom de principes généraux, abstraits, humanitaires et universalistes.

Le droit, dit Schmitt, ils sont fondés à le faire valoir en tant qu’ils sont un grand peuple : « Lorsqu’un grand peuple fixe de sa propre autorité la manière de parler et même de penser des autres peuples, le vocabulaire, la terminologie et les concepts, c’est là un signe de puissance irrésistible ». À l’exemplarité, telle qu’elle se trouve au fondement de la politique du « grand espace » à l’américaine (« faites comme nous, soyez démocrates, puisqu’il se trouve que, providentiellement, la démocratie est le seul des régimes politiques civilisés et le nôtre en même temps… »), Schmitt oppose la prise d’ascendant à l’allemande (« vous n’échapperez pas à l’emprise de notre pensée, de nos concepts, de nos mots, car ce sont les plus puissants, ils sont irrésistibles ! » [mes guillemets, pas ceux de Schmitt !, AB]).

En termes de puissance, ce qui correspond pour Schmitt à la notion de « grand peuple » en droit de revendiquer un « grand espace », c’est l’empire. Certes, ce concept se décline sous des formes singulières, substantiellement différentes les unes des autres – ainsi, « Reich, imperium, Empire, ne sont pas la même chose ». C’est qu’il importe à Schmitt de souligner le caractère unique du Reich allemand – une singularité absolue – « nous n’ignorons pas que l’appellation Deutsches Reich dans sa singularité concrète et sa majesté, est intraduisible » énonce-t-il fièrement. Mais en même temps, opération délicate, il faut bien placer l’accent sur le fait que le Reich nazi relève de la catégorie générique d’empire, dans la mesure même où le statut ou la condition d’empire est ce qui, pour Schmitt, donne accès à des prérogatives tout à fait particulières : « Sont ’empires’ les puissances dirigeantes porteuses d’une idée politique rayonnant dans un grand espace déterminé [je souligne, A.B] d’où elles excluent par principe les interventions de puissances étrangères. (…) Il est certain que tout empire possède un grand espace où rayonne son idée politique, et qui doit être préservé de l’intervention étrangère ».

En termes de puissance, ce qui correspond pour Schmitt à la notion de « grand peuple » en droit de revendiquer un « grand espace », c’est l’empire. Certes, ce concept se décline sous des formes singulières, substantiellement différentes les unes des autres – ainsi, « Reich, imperium, Empire, ne sont pas la même chose ». C’est qu’il importe à Schmitt de souligner le caractère unique du Reich allemand – une singularité absolue – « nous n’ignorons pas que l’appellation Deutsches Reich dans sa singularité concrète et sa majesté, est intraduisible » énonce-t-il fièrement. Mais en même temps, opération délicate, il faut bien placer l’accent sur le fait que le Reich nazi relève de la catégorie générique d’empire, dans la mesure même où le statut ou la condition d’empire est ce qui, pour Schmitt, donne accès à des prérogatives tout à fait particulières : « Sont ’empires’ les puissances dirigeantes porteuses d’une idée politique rayonnant dans un grand espace déterminé [je souligne, A.B] d’où elles excluent par principe les interventions de puissances étrangères. (…) Il est certain que tout empire possède un grand espace où rayonne son idée politique, et qui doit être préservé de l’intervention étrangère ».

Disant cela, Schmitt entend établir définitivement deux choses. Premièrement que l’on n’est plus, en 1939, dans le temps du système ou de l’agencement général fondé sur l’équilibre conflictuel des États-nations, que l’État-nation n’est plus l’unité de compte de la politique européenne, mondiale et, par conséquent, du droit international. Deuxièmement, que l’Allemagne, en tant que « grand peuple », empire affirmant sa singularité, est en mesure de revendiquer son « grand espace » propre, tel que précédemment défini. « Que cette idée reçue de l’État, concept central du droit international, ne réponde plus au réalisme ni à la vérité, on en a dès longtemps pris conscience. (…) Ces dernières années, l’Allemagne a ébranlé la domination du concept d’État sur le droit international en lui opposant le concept de peuple », écrit-il, rendant sa perspective tout à fait explicite.

Je me trompe peut-être, mais il me semble que je pourrais maintenant interrompre cet exposé, me tourner vers vous qui vivez en Asie orientale et dire : voilà, je vous ai tout raconté, c’était une fable sur votre présent, sur votre actualité, imaginée par un vieux nationaliste-conservateur allemand passé au nazisme et qui décrit parfaitement les conditions qui sont les vôtres – de te fabula narratur… Mais puisque la commande qui m’a été passée exige que je livre le film avec les sous-titres, alors, allons-y, et ne craignons pas de passer du régime de la fable à celui de l’analytique du présent, laquelle inclut des diagnostics et des pronostics…

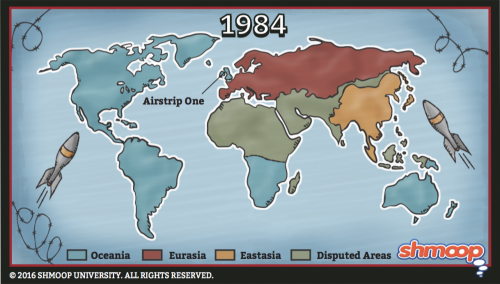

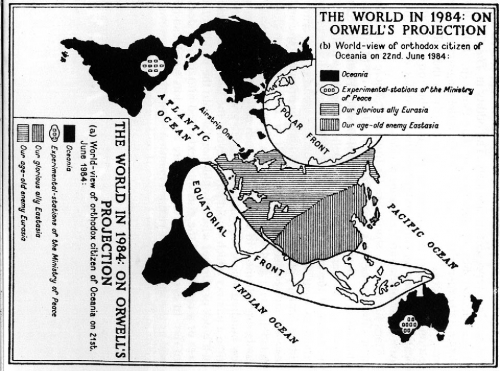

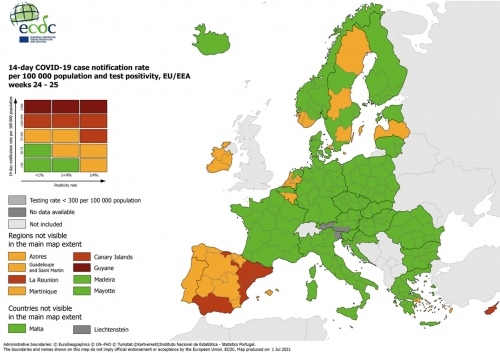

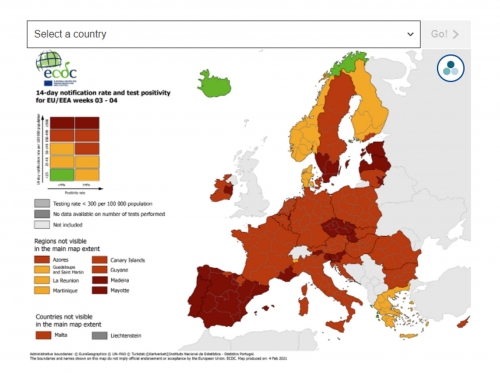

Après la défaite de l’Allemagne et du Japon, les États-Unis parachèvent la constitution de leur « grand espace » à l’échelle globale, ce qui ne veut évidemment pas dire que celui-ci coïncide avec les limites de la planète. L’existence d’un autre empire, soviétique, fixe des bornes à leur expansion impériale, de même que, dans une certaine mesure, la persistance de zones d’influence héritées des empires coloniaux européens. Mais après la Seconde guerre mondiale, l’empire dit américain se globalise en ce sens qu’il se projette sur tous les continents et s’affiche plus que jamais comme un modèle universel en termes de formes de vie, de « valeurs » proclamées, de civilisation.

Ce trait est particulièrement saillant en Asie orientale et dans le Pacifique où le « grand espace » états-unien est aussi bien terrestre que maritime et où il inclut toutes les sphères de la vie : le cas du Japon est, sur ce plan, exemplaire – les bases américaines, la démocratie parlementaire mais aussi le jazz et le bourbon. De même, le Pacifique devient pour les États-Unis ce que Schmitt appelle un « espace vital », comme la Méditerranée l’était pour l’Italie dans les rêves de grandeur de Mussolini. Avec cette « prise » (Nahme/Nomos) qu’effectuent les États-Unis sur le Pacifique après la victoire sur le Japon, la mer cesse d’être un élément rétif à la formation du « grand espace », « inaccessible à la domination humaine », dit Schmitt. Le Pacifique devient, pour les États-Unis, dans leur dimension impériale, « un espace de domination humaine et de déploiement effectif de la puissance ». L’extension du « grand espace » états-unien après 1945 vérifie l’assertion de Schmitt : « l’empire est plus qu’un État agrandi, de même que le grand espace n’est pas qu’un micro-espace agrandi ».

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, plusieurs épisodes-clé ont jalonné le processus de délimitation du « grand espace » états-unien dans le Pacifique et en Asie orientale – la Révolution chinoise, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam pour l’essentiel – le rapprochement terminologique et conceptuel opéré par Schmitt entre Ordnung (ordre) et Ortung (localisation) y manifeste sa pleine validité : tout « grand espace » produit un « ordre » (fonctionnant selon des règles) et cet « ordre » est localisé, c’est-à-dire jalonné, balisé (où l’on retrouve un des gestes premiers de la philosophie politique de Schmitt – le nomos dans sa relation au traçage d’une délimitation, d’une frontière).

Sous ce régime de l’« empire », le « grand peuple » qui déploie sa puissance dans le « grand espace » qu’il a délimité n’y exerce pas sa souveraineté selon la définition de ce terme que propose la tradition de la philosophie classique européenne, une souveraineté qui s’est affirmée au XIXème siècle comme la prérogative des États-nations – elle y fixe des règles et limites : ainsi, dans le « grand espace » états-unien Asie de l’Est/Pacifique, pas question qu’une entité ou un territoire bascule dans l’autre « camp » au temps de la Guerre froide, pas question que Taïwan redevienne partie intégrante de la Chine, qu’Okinawa ou la Corée du Sud cessent d’accueillir des bases « américaines », que les communistes s’installent au pouvoir en Indonésie, etc.

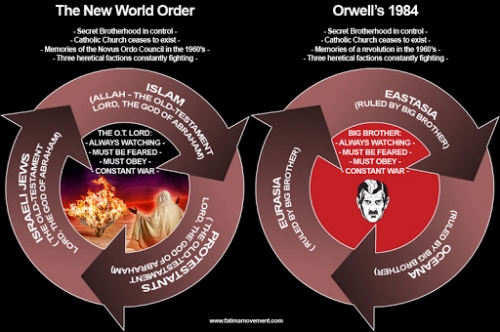

Dans son essai de 1939, Schmitt énonce une sorte d’utopie naïve (ou peut-être faussement naïve), sinistre dans tous les cas, une involontaire dystopie, donc, plutôt qu’une utopie à proprement parler : celle d’un ordre planétaire fondé sur une répartition réglée en « grands espaces », en bref, un partage du monde opéré par les « grands peuples » qui auraient su s’imposer, un partage entre des empires lesquels, par définition, ne sauraient être nombreux. Il faut, dit-il, « inventer le concept d’un ordre du grand espace » – une figure qui ressemble à s’y méprendre au cauchemar d’Orwell, dans 1984 – le partage du monde entre des empires répondant aux doux noms d’Eurasia, Océania, Eastasia…

La question première qu’élude l’utopie grossräumig de Schmitt est évidemment celle des points de contact et de recouvrement entre les « grands espaces » – et des conflits qui en découlent. La raison pour laquelle il oblitère ce problème est évidente : en 1939, il épouse le discours de paix dont le Führer enrobe sans relâche le Drang nach Osten dans lequel il s’est engagé après l’invasion de la Tchécoslovaquie et à l’aube de la campagne de Pologne, une diversion dont la signature du Pacte germano-soviétique « de délimitation des frontières et d’amitié » en septembre 1939 (dans les mots de Schmitt lui-même) sera la plus brillante et infâme des manifestations. Pas question d’afficher que le Reich s’apprête à mettre l’Europe à feu et à sang pour faire valoir ses « droits » à son grand espace ; il s’agit au contraire de décrire la formation de cet espace comme découlant purement et simplement d’un décret du destin historique, voué à trouver son débouché de la plus naturelle et pacifique des façons.

Or, ce que montre l’attaque surprise lancée contre l’URSS en juin 1941, à l’instar même du raid éclair mené par l’aviation japonaise contre Pearl Harbor, c’est que le régime des « grands espaces » n’est pas tant celui des justes répartitions que celui d’une perpétuelle lutte à mort placée sous le signe de la lutte pour l’hégémonie (un concept que je n’ai pas trouvé chez Schmitt, curieusement). Les « grands espaces » ne cohabitent pas heureusement, qu’ils soient terrestres ou maritimes (ou les deux), le fameux traité de Grotius sur le droit de la mer l’illustre parfaitement, à l’aube de la modernité politique et économique, en tant que sa rédaction découle directement du heurt de deux ambitions « grand-spatiales » – en Asie notamment, celle des Pays-Bas et celle de la Grande-Bretagne.

Le concept de « grand espace » intensifie les enjeux de ce qui se subsume habituellement sous la notion de « zone(s) d’influence ». Il met crûment en lumière le fait que ce qui y est en jeu dans les répartitions qui s’opèrent sous ce régime, ce ne sont pas simplement des jeux d’« influence » mais bien des enjeux d’emprise, de territorialisation et d’exercice pratique de la puissance. Les États-Unis prennent en Indochine le relais du colonialisme français non pas pour y devenir « influents », mais pour tenter d’empêcher qu’y exerce son emprise le communisme entendu comme idéologie dont l’avers est un « grand espace » lancé à la conquête du monde. Ils se trompent du tout au tout quant à l’homogénéité de cet espace, sous-estiment les divisions et différends qui le minent, mais ce que met parfaitement en lumière la désastreuse guerre du Vietnam, c’est que le « grand espace », dès lors qu’il devient un opérateur réel – mais toujours caché, car à proprement parler inavouable – des relations internationales, contient en lui-même la guerre « comme la nuée porte l’orage » (Jean Jaurès).

En effet, c’est sous le signe de cette notion même, et d’elle seulement, qu’une puissance va pouvoir faire du conflit opposant deux factions dans un pays situé à plus de 11 000 km de ses côtes les plus proches (le Vietnam) un enjeu de sécurité vitale. Lorsque les gouvernants et les stratèges d’une puissance, lorsqu’un peuple (qui se voit comme « grand ») commencent à penser leur rapport au monde et aux autres puissances, aux autres peuples, selon les « logiques » du « grand espace », le seuil séparant les questions de politique intérieure et celles qui ont trait à la politique internationale tend à devenir flou, l’extérieur devient l’intérieur et, de ce fait même, des notions comme celles d’intérêt vital, de sécurité ou de danger vital vont tendre à devenir obsessionnelles en même temps qu’elles se globalisent – ce qui conduit les États-Unis à se projeter sur le théâtre vietnamien (comme naguère coréen) pour y défendre leurs « intérêts vitaux ».

Comme le rappelle Schmitt, la puissance doit se mettre en espace et pas seulement se territorialiser, se doter d’un territoire inscrit dans des frontières. La puissance est constamment portée à se désinscrire de son territoire en franchissant ses propres limites – l’intervention des États-Unis dans le conflit vietnamien, c’est exactement ça. Mais ce franchissement déterritorialisant n’est possible que parce qu’il s’opère sur « fond » de « grand espace » – depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, les États-Unis voient le Pacifique et l’Asie orientale jusqu’à la façade maritime de la Chine comme leur zone de sécurité, incluant un pays comme les Philippines et excluant l’avènement d’un régime hostile dans tout le sud-est asiatique.

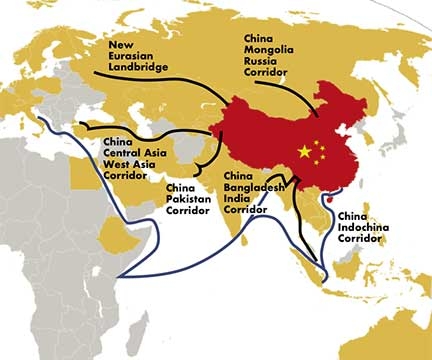

La chaîne d’équivalence construite par Schmitt entre « grand peuple », empire, puissance étatique et « grand espace » fonctionne parfaitement lorsqu’on la met à l’épreuve de la situation actuelle en Asie orientale et dans la zone occidentale du Pacifique. La montée en puissance de la Chine continentale au cours des dernières décennies suscite l’apparition d’une quête de « grand espace » inévitablement maritime en même temps que terrestre, un processus d’expansion qui, nécessairement, entraîne de périlleux « frottements » avec le grand espace établi dans cette zone au temps de la splendeur de la Pax Americana – dans cette région tout particulièrement.

Ces effets de friction (toujours susceptibles de s’enflammer) sont d’autant plus périlleux que l’une des puissances concernées et en déclin et l’autre en pleine ascension. D’une façon générale, lorsque la « mise en espace » de deux puissances étatiques débouche sur ce genre de heurt – cela produit des étincelles, mais tout particulièrement dans cette configuration où est en jeu non seulement la rencontre de deux « grands espaces » mais la position hégémonique à l’échelle globale. C’est la raison pour laquelle la Mer de Chine méridionale est aujourd’hui l’un des endroits les plus dangereux du monde et n’est pas près de cesser de l’être. Dans cette configuration où, chaque jour ou presque, des navires de guerre et des chasseurs-bombardiers de Chine populaire et des États-Unis se mesurent et se surveillent dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine du Sud, il apparaît distinctement que la notion de « grand espace » permet de se tenir au plus près de ce qui est en jeu sur ce théâtre de crise en cours d’intensification : ce qui y est en jeu est bien davantage qu’un conflit classique entre deux États-nations. Il n’y est pas question de tracés de frontières, de territoires disputés entre l’une et l’autre puissance mais bien de spatialisation de la puissance dans un sens beaucoup plus général.

L’une des deux puissances impliquées dans le conflit s’active à construire un glacis maritime aux portes de son territoire, l’autre à préserver ses prérogatives impériales et hégémoniques dans un espace régional situé à des milliers de kilomètres de son territoire propre. Au reste, la confrontation en cours entre un « grand espace » en cours de formation et l’autre en cours de délitement a tout un arrière-plan fait de guerre économique et commerciale, et dont l’enjeu est la position de leader de l’économie mondiale.

En d’autres termes, et contrairement à ce que prétend Carl Schmitt lorsqu’il épouse le « discours de paix » de Hitler, le « grand espace » a pour vocation naturelle à se globaliser, se mondialiser, son développement est porté par une dynamique déterritorialisante qui fait sauter tous les verrous et tend à effacer toutes les frontières.

En ce sens, les ambitions de Pékin en Mer de Chine du Sud sont inséparables de ce qui se profile derrière les nouvelles « routes » chinoises s’ouvrant tous azimuts en direction de l’Asie du Sud-Est, de l’Asie centrale, l’Europe, l’Afrique…

Il ne s’agit pas de dire pour autant que toutes les dynamiques à l’oeuvre dans le développement d’un « grand espace » se valent et se ressemblent – les ambitions chinoises en Mer de Chine du Sud couplées à la Belt and Road Initiative, ce n’est pas le remake de la Sphère de co-prospérité asiatique du Japon impérial, militariste et conquérant et pas davantage la copie conforme de la doctrine Monroe dans sa version impérialiste, hégémoniste et mondialisée. Simplement, mobiliser le concept de « grand espace » pour penser les conflits globaux d’aujourd’hui et les menaces de guerre qui pèsent sur la planète, c’est ce qui permet de comprendre que, comme Schmitt l’avait saisi dès 1939, nous ne vivons plus depuis belle lurette sous le régime de la conflictualité complémentaire des États-nations entendu comme « système », avec ses règles et ses conventions ; nous ne vivons pas davantage sous celui des « camps » comme au temps de la Guerre froide, mais bien sous celui des « grands espaces ». Fondamentalement, par exemple, l’échec de l’Union européenne qui n’est jamais parvenue à se constituer comme puissance et entité propre, autonome, capable de rivaliser, en politique internationale, avec d’autres puissances, c’est l’échec de l’ambition à former un « grand espace » reterritorialisé autour du vieux continent mais capable de rayonner dans le monde entier, en incarnant la capacité et la singularité d’un « peuple européen », d’une singularité européenne, ceci dans l’après de l’âge des empires coloniaux européens. Un tel peuple européen post-colonial(iste) a radicalement échoué à se former et, avec lui, son « imperium » et son « grand espace ».

Une formule comme celle que je relève dans Le Monde du jour même où j’achève la préparation de cette communication (3/07/2020) – « Des exercices militaires chinois autour de l’archipel des Paracels inquiètent le Pentagone » – ne devient intelligible que si on la réfère à la notion de « grand espace ». Dans son apparente banalité, cette formule ne prend son sens qu’en tant qu’elle se réfère implicitement à l’existence d’un « grand espace » états-unien s’étendant jusqu’aux confins maritimes de la RPC. Inversement, si la formule symétrique « Le ministère de la Défense chinois s’inquiète de la présence de navires militaires américains entre Key West et La Havane » est imprononçable et dénuée de sens, c’est à l’évidence qu’il n’existe pas de « grand espace » chinois s’étendant à proximité des côtes de la Floride. La notion de « grand espace » fonctionne ici comme ce qui accompagne le retour au réel. Le « réalisme » inspiré par Schmitt étant, dans cette configuration, ce qui s’oppose à l’« idéologique » – la fiction déréalisante selon laquelle toutes les souverainetés étatiques sont égales en droit(s) et donc en puissance. Si les États-Unis apparaissent fondés à « s’inquiéter » sans répit de garantir la souveraineté de facto de Taïwan, à s’alarmer de ce que les installations militaires chinoises sur des îlots situés en mer de Chine méridionale violent les droits du Vietnam, des Philippines, de Singapour et du Sultanat de Brunei (etc.), si la « liberté des mers » leur tient tout particulièrement à coeur dans cette zone, davantage sans doute qu’en d’autres espaces maritimes (etc.), c’est bien que la notion de « grand espace » est, dans notre présent, plus fonctionnelle que jamais.

Mais c’est en même temps pour cette raison même que cette notion ne saurait figurer dans le lexique des chancelleries ni dans celui de la science ou la philosophie politique à l’occidentale – c’est en effet une notion dont l’effet premier est de « flouter » les lignes de partage entre ce qui est censé se situer au fondement du droit international considéré comme un acquis du progrès de la civilisation et notamment du rejet du « droit de conquête » – ceci tout particulièrement après la défaite des régimes militaristes et expansionnistes (Allemagne, Japon, Italie) lors de la Seconde guerre mondiale. La notion de « grand espace » est véridictionnelle très précisément en tant qu’elle disperse ces faux repères. Elle permet d’énoncer des diagnostics réalistes sur le présent et les dangers qu’il recèle, tout particulièrement dans cette région où se rencontrent les deux plaques telluriques du « grand espace » états-unien, usé mais nullement défait, et du « grand espace » chinois en voie d’expansion. Elle permet par conséquent d’imaginer aussi des pronostics d’avenir – pas tout à fait roses, dans leur réalisme même.

- 1) J’adopte la graphie « grand espace » afin de marquer qu’il ne s’agit pas simplement d’un espace qualifié de grand, mais d’un concept unitaire – j’aurais aussi bien pu opter pour grand-espace pour tenter de rendre le Grossraum allemand.

- 2) Le titre complet de l’essai de Schmitt est : Le droit des peuples réglé selon le grand espace proscrivant l’intervention de puissances extérieures – une contribution au concept d’empire en droit international (1939-1942, Krisis 2011).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L'individualisme libéral est en principe incompatible avec ce point de départ tendanciellement collectiviste. Pour l'individualiste radical, "rien ne passe avant moi", comme l'avait formulé Max Stirner de manière paradigmatique. Il est ainsi devenu l'ancêtre spirituel des anarchistes, des autonomes et des capitalistes ultralibéraux. Un individualiste radical ne se réfère qu'à lui-même : "Aucune chose, aucun soi-disant "intérêt suprême de l'humanité", aucune "chose sacrée" ne vaut que tu la serves, que tu t'en occupes à cause d'elle ; tu peux chercher sa valeur uniquement dans le fait de savoir si elle vaut pour toi à cause de toi" [1].

L'individualisme libéral est en principe incompatible avec ce point de départ tendanciellement collectiviste. Pour l'individualiste radical, "rien ne passe avant moi", comme l'avait formulé Max Stirner de manière paradigmatique. Il est ainsi devenu l'ancêtre spirituel des anarchistes, des autonomes et des capitalistes ultralibéraux. Un individualiste radical ne se réfère qu'à lui-même : "Aucune chose, aucun soi-disant "intérêt suprême de l'humanité", aucune "chose sacrée" ne vaut que tu la serves, que tu t'en occupes à cause d'elle ; tu peux chercher sa valeur uniquement dans le fait de savoir si elle vaut pour toi à cause de toi" [1].

Selon Liu, le christianisme s'est implanté en Chine sous une forme unique, indépendamment des efforts d'évangélisation des missionnaires occidentaux. Les débuts de la théologie chrétienne ont ainsi permis le développement d'un discours sino-chrétien visant à résoudre les "problèmes de la Chine" (4), en abordant des questions telles que le développement économique, la justice sociale, la stabilité et, surtout, la légitimité politique du gouvernement du Parti communiste.

Selon Liu, le christianisme s'est implanté en Chine sous une forme unique, indépendamment des efforts d'évangélisation des missionnaires occidentaux. Les débuts de la théologie chrétienne ont ainsi permis le développement d'un discours sino-chrétien visant à résoudre les "problèmes de la Chine" (4), en abordant des questions telles que le développement économique, la justice sociale, la stabilité et, surtout, la légitimité politique du gouvernement du Parti communiste. Les idées de Carl Schmitt ont gagné en influence parmi les intellectuels chinois et il est souvent cité comme une autorité étrangère pour s'opposer au "libéralisme" et aux modèles occidentaux ou américains de développement économique et politique. Dans le discours intellectuel chinois, cependant, vous n'entendrez jamais la philosophie de Schmitt fondée sur le principe de la politique comme exclusion et même élimination physique de l'ennemi (si cela était jugé nécessaire pour atteindre un objectif idéologique). La distinction entre ami et ennemi encourage une forme implacable de pensée binaire. On a beau essayer de définir la catégorie de l'ami, il y a toujours une projection de son contraire. "Ami" prend un sens par la reconnaissance de ce que signifie "ennemi". On peut utiliser, comme Schmitt lui-même l'a souligné, toutes sortes de caractéristiques pour définir un "ami" : la religion, la langue, l'ethnicité, la culture, le statut social, l'idéologie, le sexe, et en fait tout ce qui peut devenir un élément essentiel d'une distinction donnée entre ami et ennemi.

Les idées de Carl Schmitt ont gagné en influence parmi les intellectuels chinois et il est souvent cité comme une autorité étrangère pour s'opposer au "libéralisme" et aux modèles occidentaux ou américains de développement économique et politique. Dans le discours intellectuel chinois, cependant, vous n'entendrez jamais la philosophie de Schmitt fondée sur le principe de la politique comme exclusion et même élimination physique de l'ennemi (si cela était jugé nécessaire pour atteindre un objectif idéologique). La distinction entre ami et ennemi encourage une forme implacable de pensée binaire. On a beau essayer de définir la catégorie de l'ami, il y a toujours une projection de son contraire. "Ami" prend un sens par la reconnaissance de ce que signifie "ennemi". On peut utiliser, comme Schmitt lui-même l'a souligné, toutes sortes de caractéristiques pour définir un "ami" : la religion, la langue, l'ethnicité, la culture, le statut social, l'idéologie, le sexe, et en fait tout ce qui peut devenir un élément essentiel d'une distinction donnée entre ami et ennemi.

![Légalité_légitimité_par_Carl_Schmitt_[...]Schmitt_Carl_bpt6k3040486k.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/02/3605638423.JPEG)

Après 1936, Schmitt s'est présenté comme l'"ami" et le "frère" du grand Thomas Hobbes, et tout comme Hobbes était le géniteur de l'État souverain, Schmitt voulait être le diagnosticien de sa fin. Der Leviathan in der Staatslehre der Thomas Hobbes (1938) de Schmitt a démontré l'"échec" de ce grand symbole. Avec le "Léviathan", que Schmitt interprète de quatre manières : comme un dieu mortel, comme un grand homme, comme une non-créature et comme une machine, Hobbes a tenté d'utiliser la "totalité mythique" du symbole pour restaurer l'unité politico-théologique de l'État qui avait été détruite par la guerre civile religieuse. En faisant de la foi une affaire privée, en séparant la croyance intérieure (fides) et le credo extérieur (confessio), Hobbes a greffé le "germe de la mort" qui a "détruit le puissant Léviathan de l'intérieur et vaincu le dieu mortel" (19).

Après 1936, Schmitt s'est présenté comme l'"ami" et le "frère" du grand Thomas Hobbes, et tout comme Hobbes était le géniteur de l'État souverain, Schmitt voulait être le diagnosticien de sa fin. Der Leviathan in der Staatslehre der Thomas Hobbes (1938) de Schmitt a démontré l'"échec" de ce grand symbole. Avec le "Léviathan", que Schmitt interprète de quatre manières : comme un dieu mortel, comme un grand homme, comme une non-créature et comme une machine, Hobbes a tenté d'utiliser la "totalité mythique" du symbole pour restaurer l'unité politico-théologique de l'État qui avait été détruite par la guerre civile religieuse. En faisant de la foi une affaire privée, en séparant la croyance intérieure (fides) et le credo extérieur (confessio), Hobbes a greffé le "germe de la mort" qui a "détruit le puissant Léviathan de l'intérieur et vaincu le dieu mortel" (19).

"Je ne dis pas la théorie générale de l'État ; car la catégorie, la théorie générale de l'État... est une préoccupation typique du 19ème siècle libéral. Cette catégorie découle de l'effort normatif visant à dissoudre l'État concret et le Volk concret dans des généralités (éducation générale, théorie générale du droit, et enfin théorie générale de la connaissance ; et de cette manière à détruire leur ordre politique" [1].

"Je ne dis pas la théorie générale de l'État ; car la catégorie, la théorie générale de l'État... est une préoccupation typique du 19ème siècle libéral. Cette catégorie découle de l'effort normatif visant à dissoudre l'État concret et le Volk concret dans des généralités (éducation générale, théorie générale du droit, et enfin théorie générale de la connaissance ; et de cette manière à détruire leur ordre politique" [1].

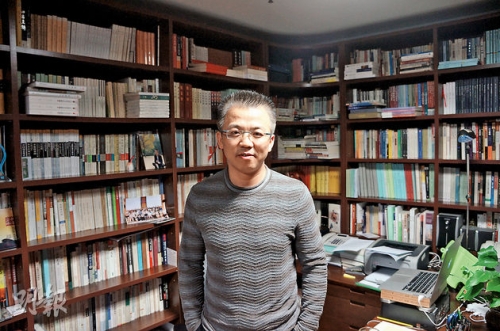

L'influence de Carl Schmitt en Chine dépasse largement le cercle des philosophes politiques. Gao Quanxi (photo) et Chen Duanhong, éminents représentants du constitutionnalisme politique chinois, ont utilisé l'élaboration théorique de Schmitt pour comprendre en profondeur la nature de la Constitution de la République populaire.

L'influence de Carl Schmitt en Chine dépasse largement le cercle des philosophes politiques. Gao Quanxi (photo) et Chen Duanhong, éminents représentants du constitutionnalisme politique chinois, ont utilisé l'élaboration théorique de Schmitt pour comprendre en profondeur la nature de la Constitution de la République populaire.

Selon Schmitt, toute Constitution positive découle d'une décision politique fondatrice. La Constitution se réfère directement au moment politique (à la décision du Sujet en possession du pouvoir constituant), tandis que le droit constitutionnel se réfère aux normes de la Constitution.

Selon Schmitt, toute Constitution positive découle d'une décision politique fondatrice. La Constitution se réfère directement au moment politique (à la décision du Sujet en possession du pouvoir constituant), tandis que le droit constitutionnel se réfère aux normes de la Constitution. Gao Quanxi et Chen Duanhong soutiennent tous deux la thèse selon laquelle la Constitution chinoise se situe dans une sorte de juste milieu entre l'exceptionnalisme et l'ordinaire. Cependant, si le premier tente de réduire l'espace d'action du Parti par rapport à la Constitution en vue de la "normalisation" définitive, le second (et cela le rend plus proche du modèle de leadership théorisé par Xi Jinping) exalte le rôle et le pouvoir constituant permanent du Parti. Ce pouvoir coexiste avec le "pouvoir constitué" de l'Assemblée nationale populaire. Le parti exerce ainsi un pouvoir décisionnel ; ses choix, s'ils s'avèrent avantageux, sont repris sous forme d'amendements à la Constitution ou, dans le cas contraire, ils peuvent être suspendus.

Gao Quanxi et Chen Duanhong soutiennent tous deux la thèse selon laquelle la Constitution chinoise se situe dans une sorte de juste milieu entre l'exceptionnalisme et l'ordinaire. Cependant, si le premier tente de réduire l'espace d'action du Parti par rapport à la Constitution en vue de la "normalisation" définitive, le second (et cela le rend plus proche du modèle de leadership théorisé par Xi Jinping) exalte le rôle et le pouvoir constituant permanent du Parti. Ce pouvoir coexiste avec le "pouvoir constitué" de l'Assemblée nationale populaire. Le parti exerce ainsi un pouvoir décisionnel ; ses choix, s'ils s'avèrent avantageux, sont repris sous forme d'amendements à la Constitution ou, dans le cas contraire, ils peuvent être suspendus.

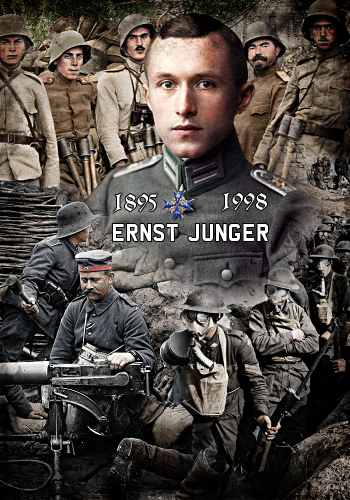

Embarrassés par un tel désastre, ces hommes "civilisés" ont dû faire face au fait que leur seule arme et leur seul espoir était la volonté, et leur seul monde les camarades du front. Derrière eux se cachaient les fiers idéaux des Lumières. Le jeu de la vie dans les bonnes formes et la rhétorique pamphlétaire parisienne étaient enfouis dans la boue de Verdun et de la Galice, dans les rochers du Carso et dans les eaux froides de la mer du Nord.

Embarrassés par un tel désastre, ces hommes "civilisés" ont dû faire face au fait que leur seule arme et leur seul espoir était la volonté, et leur seul monde les camarades du front. Derrière eux se cachaient les fiers idéaux des Lumières. Le jeu de la vie dans les bonnes formes et la rhétorique pamphlétaire parisienne étaient enfouis dans la boue de Verdun et de la Galice, dans les rochers du Carso et dans les eaux froides de la mer du Nord. Jünger alla beaucoup plus loin ; il comprit que ce conflit avait détruit les barrières bourgeoises qui enseignaient l'existence comme une recherche de la réussite matérielle et l'observation de la morale sociale. C'est alors que les forces les plus profondes de la vie et de la réalité ont émergé lors du conflit, ce qu'il a appelé les "élémentaires", des forces qui, par une mobilisation totale, sont devenues une partie active de la nouvelle société, composée d'hommes jeunes et durs, une génération abyssalement différente de la précédente.

Jünger alla beaucoup plus loin ; il comprit que ce conflit avait détruit les barrières bourgeoises qui enseignaient l'existence comme une recherche de la réussite matérielle et l'observation de la morale sociale. C'est alors que les forces les plus profondes de la vie et de la réalité ont émergé lors du conflit, ce qu'il a appelé les "élémentaires", des forces qui, par une mobilisation totale, sont devenues une partie active de la nouvelle société, composée d'hommes jeunes et durs, une génération abyssalement différente de la précédente.

Au début des années 1930, une série d'écrivains sont apparus en Europe, surtout en Allemagne, dont les œuvres se référaient à la relation entre l'homme et la technique, où la volonté comme axe de la vie résulte en une constante. C'est le cas de L'homme et la technique d'Oswald Spengler - qui reprend les prémisses nietzschéennes de La volonté de puissance -, de la philosophie de la technique de Hans Freyer, de l’idée d’une perfection et de l'échec de la technique de Friedrich Georg Jünger - frère d'Ernst - et des séminaires du philosophe Martin Heidegger, tous contemporains du Travailleur, ouvrage précité. (Le livre de son frère Friedrich a été publié immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, mais il avait été écrit de nombreuses années auparavant et les vicissitudes du conflit l'ont empêché de voir le jour). Mais ces questions n'étaient pas uniquement du monde germanique, car il ne faut pas oublier les futuristes italiens dirigés par Filippo Marinetti, ni Luigi Pirandello de Manivelas, les écrits du Français Pierre Drieu La Rochelle - comme La Comédie de Charleroi - et le film Modern Times, de Charles Chaplin.

Au début des années 1930, une série d'écrivains sont apparus en Europe, surtout en Allemagne, dont les œuvres se référaient à la relation entre l'homme et la technique, où la volonté comme axe de la vie résulte en une constante. C'est le cas de L'homme et la technique d'Oswald Spengler - qui reprend les prémisses nietzschéennes de La volonté de puissance -, de la philosophie de la technique de Hans Freyer, de l’idée d’une perfection et de l'échec de la technique de Friedrich Georg Jünger - frère d'Ernst - et des séminaires du philosophe Martin Heidegger, tous contemporains du Travailleur, ouvrage précité. (Le livre de son frère Friedrich a été publié immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, mais il avait été écrit de nombreuses années auparavant et les vicissitudes du conflit l'ont empêché de voir le jour). Mais ces questions n'étaient pas uniquement du monde germanique, car il ne faut pas oublier les futuristes italiens dirigés par Filippo Marinetti, ni Luigi Pirandello de Manivelas, les écrits du Français Pierre Drieu La Rochelle - comme La Comédie de Charleroi - et le film Modern Times, de Charles Chaplin.

Par ailleurs, le contexte chinois est celui d'une culture dans laquelle l'école légaliste a agi en profondeur. Courant philosophique fondé au IIIe siècle avant J.-C. par Han Fei qui, en opposition aux idées confucéennes de bienveillance, de vertu et de respect des rituels, prêchait le droit du prince à exercer un pouvoir absolu et incontesté. Seule source du droit, le prince légaliste ne délègue aucune autorité à qui que ce soit. A côté de lui, il n'y a que des exécuteurs testamentaires, aux tâches strictement délimitées. En-dessous d'eux se trouvent les sujets, obligés seulement d'obéir.

Par ailleurs, le contexte chinois est celui d'une culture dans laquelle l'école légaliste a agi en profondeur. Courant philosophique fondé au IIIe siècle avant J.-C. par Han Fei qui, en opposition aux idées confucéennes de bienveillance, de vertu et de respect des rituels, prêchait le droit du prince à exercer un pouvoir absolu et incontesté. Seule source du droit, le prince légaliste ne délègue aucune autorité à qui que ce soit. A côté de lui, il n'y a que des exécuteurs testamentaires, aux tâches strictement délimitées. En-dessous d'eux se trouvent les sujets, obligés seulement d'obéir. Xi Jinping a redéfini le centre de gravité idéologique du parti communiste, redéfini la tolérance limitée de la dissidence, laquelle pouvait parfois se manifester mais a désormais disparu, de même toute forme d'autonomie, qui aurait pu être accordée au Xinjiang, à la Mongolie intérieure et à Hong Kong, a été supprimée.

Xi Jinping a redéfini le centre de gravité idéologique du parti communiste, redéfini la tolérance limitée de la dissidence, laquelle pouvait parfois se manifester mais a désormais disparu, de même toute forme d'autonomie, qui aurait pu être accordée au Xinjiang, à la Mongolie intérieure et à Hong Kong, a été supprimée.

Dans le contexte islamique, puisque la révélation y est à la fois prophétie et loi, le sens réel du terme conflit utilisé par Héraclite apparaît avec toute sa force perturbatrice dans le concept théologique de djihad. Cela, rappelons-le, signifie littéralement "effort" et indique l'engagement de l'homme à s'améliorer, à devenir un "vrai" être humain, paraphrasant l'interprétation qu'en donne l'imam Khomeiny [2].

Dans le contexte islamique, puisque la révélation y est à la fois prophétie et loi, le sens réel du terme conflit utilisé par Héraclite apparaît avec toute sa force perturbatrice dans le concept théologique de djihad. Cela, rappelons-le, signifie littéralement "effort" et indique l'engagement de l'homme à s'améliorer, à devenir un "vrai" être humain, paraphrasant l'interprétation qu'en donne l'imam Khomeiny [2].

Dans ce contexte, selon l'historien et homme politique Liang Qichao, qui a vécu au tournant des XIXe et XXe siècles à l'époque du déclin inexorable et de la partition impérialiste de l'espace chinois, la solution ne pouvait être que la création d'une forme de nationalisme chinois. Cependant, ce que Qichao considérait comme du nationalisme était une forme de conscience politique et culturelle nationale, mais pas du nationalisme au sens européen du terme. En fait, ce concept est resté complètement étranger à la forme impériale traditionnelle qui, même aujourd'hui, dans son expression modernisée et influencée par le marxisme-léninisme, ressemble davantage au modèle achéménide qu'à l'idée européenne de l'État-nation et de ses impulsions impérialistes. Et, en tant que telle, elle s'est imposée dès son origine comme un dépassement en nuance de cette idée.

Dans ce contexte, selon l'historien et homme politique Liang Qichao, qui a vécu au tournant des XIXe et XXe siècles à l'époque du déclin inexorable et de la partition impérialiste de l'espace chinois, la solution ne pouvait être que la création d'une forme de nationalisme chinois. Cependant, ce que Qichao considérait comme du nationalisme était une forme de conscience politique et culturelle nationale, mais pas du nationalisme au sens européen du terme. En fait, ce concept est resté complètement étranger à la forme impériale traditionnelle qui, même aujourd'hui, dans son expression modernisée et influencée par le marxisme-léninisme, ressemble davantage au modèle achéménide qu'à l'idée européenne de l'État-nation et de ses impulsions impérialistes. Et, en tant que telle, elle s'est imposée dès son origine comme un dépassement en nuance de cette idée. Ainsi, l'histoire mondiale n'a été que la superstructure historiographique du libéralisme occidental à l'époque de la guerre froide et de l'instant unipolaire.

Ainsi, l'histoire mondiale n'a été que la superstructure historiographique du libéralisme occidental à l'époque de la guerre froide et de l'instant unipolaire. Les États-Unis sont nés dans un "espace libre" où prévalait la loi du plus fort, celle de l'état de nature et sur le fond idéologico-religieux du thème biblique de l'Exode et de la conviction messianique de la construction du "Nouvel Israël" et de la "Jérusalem sur terre" : des principes qui sont à la base de l'idée puritaine de supériorité morale et de prédestination et qui représentent les fondements existentiels de l'américanisme. Les États-Unis sont nés en totale opposition au modèle européen. Leur entrée sur le Vieux Continent marque le passage de la guerre "légale" à la guerre "idéologique" : l'ennemi doit non seulement être vaincu, mais diabolisé, criminalisé et donc anéanti. Ce que les États-Unis ont fait, c'est ramener en Europe la loi du plus fort, en la considérant, comme les Européens l'avaient fait avec l'hémisphère occidental à l'époque moderne, comme un "espace libre" à soumettre à la simple conquête.

Les États-Unis sont nés dans un "espace libre" où prévalait la loi du plus fort, celle de l'état de nature et sur le fond idéologico-religieux du thème biblique de l'Exode et de la conviction messianique de la construction du "Nouvel Israël" et de la "Jérusalem sur terre" : des principes qui sont à la base de l'idée puritaine de supériorité morale et de prédestination et qui représentent les fondements existentiels de l'américanisme. Les États-Unis sont nés en totale opposition au modèle européen. Leur entrée sur le Vieux Continent marque le passage de la guerre "légale" à la guerre "idéologique" : l'ennemi doit non seulement être vaincu, mais diabolisé, criminalisé et donc anéanti. Ce que les États-Unis ont fait, c'est ramener en Europe la loi du plus fort, en la considérant, comme les Européens l'avaient fait avec l'hémisphère occidental à l'époque moderne, comme un "espace libre" à soumettre à la simple conquête.

NOTES

NOTES

Selon lui, la philosophie, pendant plus de 2000 ans d'histoire, a prêté attention à tout ce qui a les caractéristiques de l'"être" dans ce monde, y compris le monde lui-même, mais a oublié ce que cela signifie. C'est la "question de vie" de Heidegger, qui traverse toutes ses œuvres comme un fil rouge. Une des sources qui a influencé son interprétation de ce thème a été les travaux de Franz Brentano (photo) sur l'utilisation des différents concepts de l'être dans Aristote. Heidegger commence son œuvre principale, L’Etre et le Temps, par un dialogue tiré du Sophiste de Platon, qui montre que la philosophie occidentale a ignoré le concept d'être parce qu'elle considérait que sa signification allait de soi. Heidegger, pour sa part, exige que toute la philosophie occidentale retrace dès le début toutes les étapes de la formation de ce concept, appelant à un processus de "destruction" de l'histoire de la philosophie. Heidegger définit la structure de l'existence humaine dans son ensemble comme "Sorge" (= le Souci), qui est l'unité de trois moments : "être dans le monde", "courir en avant" et "être avec le monde de l'être". La "Sorge" est la base de "l'analyse existentielle" de Heidegger, comme il l'a appelée dans L'être et le temps. Heidegger pense que pour décrire une expérience, il faut d'abord trouver quelque chose pour laquelle une telle description a un sens. Ainsi, Heidegger déduit sa description de l'expérience à travers le Dasein, pour lequel l'être devient une question. Dans L’Etre et le Temps, Heidegger a critiqué la nature métaphysique abstraite des façons traditionnelles de décrire l'existence humaine, comme l’"animal rationnel", la personnalité, l'être humain, l'âme, l'esprit ou le sujet. Le Dasein ne devient pas la base d'une nouvelle "anthropologie philosophique", mais Heidegger le comprend comme une condition pour la possibilité de quelque chose comme "anthropologie philosophique". Selon Heidegger, le Dasein est "Sorge". Dans la partie sur l'analyse existentielle, Heidegger écrit que le Dasein, qui se trouve jeté au monde entre les choses et les Autres, trouve en lui la possibilité et l'inévitabilité de sa propre mort.

Selon lui, la philosophie, pendant plus de 2000 ans d'histoire, a prêté attention à tout ce qui a les caractéristiques de l'"être" dans ce monde, y compris le monde lui-même, mais a oublié ce que cela signifie. C'est la "question de vie" de Heidegger, qui traverse toutes ses œuvres comme un fil rouge. Une des sources qui a influencé son interprétation de ce thème a été les travaux de Franz Brentano (photo) sur l'utilisation des différents concepts de l'être dans Aristote. Heidegger commence son œuvre principale, L’Etre et le Temps, par un dialogue tiré du Sophiste de Platon, qui montre que la philosophie occidentale a ignoré le concept d'être parce qu'elle considérait que sa signification allait de soi. Heidegger, pour sa part, exige que toute la philosophie occidentale retrace dès le début toutes les étapes de la formation de ce concept, appelant à un processus de "destruction" de l'histoire de la philosophie. Heidegger définit la structure de l'existence humaine dans son ensemble comme "Sorge" (= le Souci), qui est l'unité de trois moments : "être dans le monde", "courir en avant" et "être avec le monde de l'être". La "Sorge" est la base de "l'analyse existentielle" de Heidegger, comme il l'a appelée dans L'être et le temps. Heidegger pense que pour décrire une expérience, il faut d'abord trouver quelque chose pour laquelle une telle description a un sens. Ainsi, Heidegger déduit sa description de l'expérience à travers le Dasein, pour lequel l'être devient une question. Dans L’Etre et le Temps, Heidegger a critiqué la nature métaphysique abstraite des façons traditionnelles de décrire l'existence humaine, comme l’"animal rationnel", la personnalité, l'être humain, l'âme, l'esprit ou le sujet. Le Dasein ne devient pas la base d'une nouvelle "anthropologie philosophique", mais Heidegger le comprend comme une condition pour la possibilité de quelque chose comme "anthropologie philosophique". Selon Heidegger, le Dasein est "Sorge". Dans la partie sur l'analyse existentielle, Heidegger écrit que le Dasein, qui se trouve jeté au monde entre les choses et les Autres, trouve en lui la possibilité et l'inévitabilité de sa propre mort.

Le professeur Xiao Bin a souligné dans son livre "De l'État, du monde et de la nature humaine à la politique : la construction du concept politique de Schmitt", que l'homme lui-même est un être dangereux. "Il prétend que la politique est un danger pour les gens." La question suivante qui se pose lorsque l'on participe à la politique est d'expliquer ce qu'est la politique, en particulier la nature de la politique. La survie de l'unité nationale exige comme condition préalable une distinction entre ennemis et amis. Une politique fondée sur la séparation des ennemis et des amis est non seulement le destin inévitable de l'unité de la nation et de l'État, mais aussi la base de son existence. Schmitt a une compréhension unique de la nature de la politique : la norme de la politique est de séparer les amis et les ennemis. En fait, ce que nous appelons la politique implique la relation entre un ami et un autre, et la différence est l'intensité de cette différence. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les origines théologiques les plus secrètes et les plus mystérieuses et le nationalisme allemand ont un niveau de critères différent pour séparer les amis des ennemis.

Le professeur Xiao Bin a souligné dans son livre "De l'État, du monde et de la nature humaine à la politique : la construction du concept politique de Schmitt", que l'homme lui-même est un être dangereux. "Il prétend que la politique est un danger pour les gens." La question suivante qui se pose lorsque l'on participe à la politique est d'expliquer ce qu'est la politique, en particulier la nature de la politique. La survie de l'unité nationale exige comme condition préalable une distinction entre ennemis et amis. Une politique fondée sur la séparation des ennemis et des amis est non seulement le destin inévitable de l'unité de la nation et de l'État, mais aussi la base de son existence. Schmitt a une compréhension unique de la nature de la politique : la norme de la politique est de séparer les amis et les ennemis. En fait, ce que nous appelons la politique implique la relation entre un ami et un autre, et la différence est l'intensité de cette différence. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les origines théologiques les plus secrètes et les plus mystérieuses et le nationalisme allemand ont un niveau de critères différent pour séparer les amis des ennemis. Du point de vue ci-dessus, la politique émerge des conflits humains et les phénomènes politiques de la société humaine sont inévitablement associés aux conflits et à la coopération. Même si vous comprenez la politique en termes de bonté et de moralité, comme Aristote, elle ne peut pas cacher l'existence du mal. Sous le bien suprême se trouve la crise du mal. L'homme est l'existence de l'incertitude, l'homme est un animal politique naturel, et où qu'il soit, il y aura des conflits. Dans les conflits, il y aura inévitablement deux camps opposés et la politique ne peut pas se débarrasser du conflit... Les deux aspects du conflit et de la confrontation nous donnent une base logique pour la division en amis et ennemis.

Du point de vue ci-dessus, la politique émerge des conflits humains et les phénomènes politiques de la société humaine sont inévitablement associés aux conflits et à la coopération. Même si vous comprenez la politique en termes de bonté et de moralité, comme Aristote, elle ne peut pas cacher l'existence du mal. Sous le bien suprême se trouve la crise du mal. L'homme est l'existence de l'incertitude, l'homme est un animal politique naturel, et où qu'il soit, il y aura des conflits. Dans les conflits, il y aura inévitablement deux camps opposés et la politique ne peut pas se débarrasser du conflit... Les deux aspects du conflit et de la confrontation nous donnent une base logique pour la division en amis et ennemis.

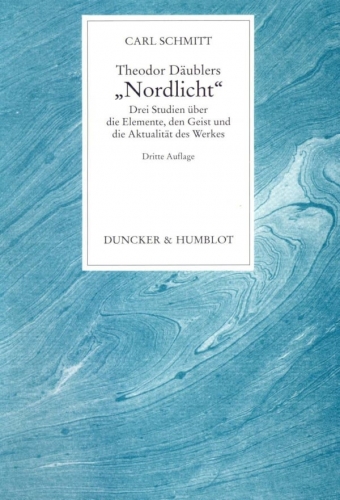

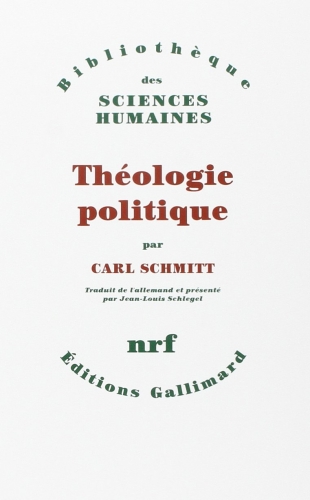

Ainsi, Schmitt en est venu à théoriser un État refondu incarnant la décision souveraine, à neutraliser les affrontements destructeurs issus des chocs entre intérêts privés, et enfin, à se positionner comme un tiers supérieur capable de faire prévaloir le dernier mot d'une autorité radicale, exprimée dans l'état d'exception, sur le conflit social. On comprend qu'avec de telles idées, Schmitt était sur une trajectoire de collision avec le conservatisme prussien politiquement hégémonique dans l'Allemagne wilhelminienne, et aussi dans uneplus large mesure dans l'Allemagne de Weimar. Le pouvoir d'État, pour l'école prussienne, plus que l'autorité transcendante, c'était l'autoritarisme immanent, et plus que la synthèse hégélienne des contraires, c'était l'affirmation monolithique d'un principe unique et ossifié. C'est pourquoi Schmitt a considéré le suicide du grand poète prussien Heinrich von Kleist - un adepte de l'idée métaphysique du Reich -, qui a eu lieu théâtralement sur les rives du lac Wannsee, comme le symbole de l'échec historique du prussianisme et comme un effet tragique de ses contradictions. Schmitt a alors développé la conviction qu'une relance de l'Europe était possible mais sur d'autres bases. Sur la base, précisément, d'une théologie politique. Très critique à l'égard de la pensée politique du Romantisme - accusé d'extravagances irréalisables - Schmitt en est néanmoins une parcelle, et ce, au moment même où il pense que la restauration de l'Esprit est possible sur des bases irrationnelles mais objectives. Greffer le point de vue prométhéen d'un nouveau mythe communautaire dans la pratique politique était plus qu'un rêve. Reconnaître le sens cosmologique de la pensée présocialiste d'un Proudhon, ou le sens poético-visionnaire d'un Theodor Däubler comme antécédents du pouvoir politique, peut sembler une rechute de Schmitt dans ces divagations très impolitiques dont il avait accusé le romantisme.

Ainsi, Schmitt en est venu à théoriser un État refondu incarnant la décision souveraine, à neutraliser les affrontements destructeurs issus des chocs entre intérêts privés, et enfin, à se positionner comme un tiers supérieur capable de faire prévaloir le dernier mot d'une autorité radicale, exprimée dans l'état d'exception, sur le conflit social. On comprend qu'avec de telles idées, Schmitt était sur une trajectoire de collision avec le conservatisme prussien politiquement hégémonique dans l'Allemagne wilhelminienne, et aussi dans uneplus large mesure dans l'Allemagne de Weimar. Le pouvoir d'État, pour l'école prussienne, plus que l'autorité transcendante, c'était l'autoritarisme immanent, et plus que la synthèse hégélienne des contraires, c'était l'affirmation monolithique d'un principe unique et ossifié. C'est pourquoi Schmitt a considéré le suicide du grand poète prussien Heinrich von Kleist - un adepte de l'idée métaphysique du Reich -, qui a eu lieu théâtralement sur les rives du lac Wannsee, comme le symbole de l'échec historique du prussianisme et comme un effet tragique de ses contradictions. Schmitt a alors développé la conviction qu'une relance de l'Europe était possible mais sur d'autres bases. Sur la base, précisément, d'une théologie politique. Très critique à l'égard de la pensée politique du Romantisme - accusé d'extravagances irréalisables - Schmitt en est néanmoins une parcelle, et ce, au moment même où il pense que la restauration de l'Esprit est possible sur des bases irrationnelles mais objectives. Greffer le point de vue prométhéen d'un nouveau mythe communautaire dans la pratique politique était plus qu'un rêve. Reconnaître le sens cosmologique de la pensée présocialiste d'un Proudhon, ou le sens poético-visionnaire d'un Theodor Däubler comme antécédents du pouvoir politique, peut sembler une rechute de Schmitt dans ces divagations très impolitiques dont il avait accusé le romantisme.

La quadrature du cercle entre le pouvoir hiérarchique et la participation du peuple, entre la figure salvatrice du Guide et l'égalité des droits, a été réalisée par Schmitt à travers l'élaboration d'une sorte de démocratie germanique. Critiquant le concept ecclésiastique de pasteur et de fidèle (ndt : de distinction entre le pasteur « sachant » et actif et les fidèles passifs), Schmitt a écrit dans Staat, Bewegung und Volk en 1934 que "cette vision ecclésiastique est que le pasteur reste absolument transcendant par rapport au troupeau. Ce n'est pas notre concept de la Führung". Le nouveau concept de Führung, de commandement, d'autorité, Schmitt l’a en effet placé dans "l'égalité absolue de la lignée entre le leader et les suiveurs (la suite, die Folge)... Seule l'égalité de la lignée peut empêcher le pouvoir du leader de devenir tyrannique et arbitraire". De ce point de vue de la hiérarchie égalitaire, l'accès populaire aux différents rangs sociaux était garanti par le Führerprinzip, la plate-forme de masse de l'autorité charismatique. L'histoire a donc mis entre les mains de Schmitt un cas concret de théologie politique...

La quadrature du cercle entre le pouvoir hiérarchique et la participation du peuple, entre la figure salvatrice du Guide et l'égalité des droits, a été réalisée par Schmitt à travers l'élaboration d'une sorte de démocratie germanique. Critiquant le concept ecclésiastique de pasteur et de fidèle (ndt : de distinction entre le pasteur « sachant » et actif et les fidèles passifs), Schmitt a écrit dans Staat, Bewegung und Volk en 1934 que "cette vision ecclésiastique est que le pasteur reste absolument transcendant par rapport au troupeau. Ce n'est pas notre concept de la Führung". Le nouveau concept de Führung, de commandement, d'autorité, Schmitt l’a en effet placé dans "l'égalité absolue de la lignée entre le leader et les suiveurs (la suite, die Folge)... Seule l'égalité de la lignée peut empêcher le pouvoir du leader de devenir tyrannique et arbitraire". De ce point de vue de la hiérarchie égalitaire, l'accès populaire aux différents rangs sociaux était garanti par le Führerprinzip, la plate-forme de masse de l'autorité charismatique. L'histoire a donc mis entre les mains de Schmitt un cas concret de théologie politique...

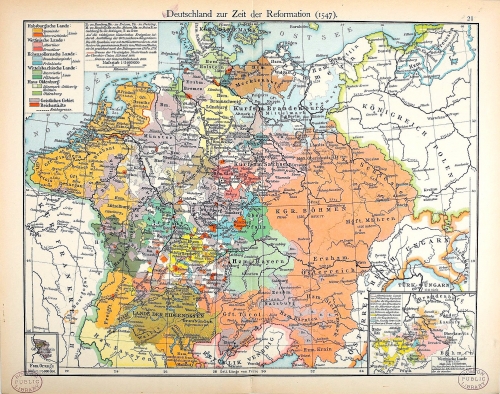

Die Kartenbilder der „Königin Europa“ aus dieser Zeit legen Zeugnis davon ab. Wie widerständig diese Ordnung war, können wir daran erkennen, dass sie sogar den für die Deutschen katastrophalen 30 Jährigen Krieg überlebte und erst von Napoleon, dem Nationalstaat und der Aufklärung zu Fall gebracht wurden. Soviel zur Geschichte des Reiches – doch inwiefern kann es ein Modell für die Zukunft sein? Wie der konservative Revolutionär Carl Schmitt in seiner Schrift zum „Nomos der Erde“ darlegte, haben die Europäer durch ihren Versuch im Rahmen des modernen Kolonialismus die ganze Welt europäisch zu machen ihr eigenes Wesen verloren. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist es auch als eigener politischer Pol verschwunden und zum Spielball fremder Mächte geworden. Schmitt argumentiert hier wie schon in seiner 1941 erschienen Schrift zur „Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte“ für die Schaffung eines europäischen Großraumes, der in seinem Wesen dem mittelalterlichen Reich gleichkommt.

Die Kartenbilder der „Königin Europa“ aus dieser Zeit legen Zeugnis davon ab. Wie widerständig diese Ordnung war, können wir daran erkennen, dass sie sogar den für die Deutschen katastrophalen 30 Jährigen Krieg überlebte und erst von Napoleon, dem Nationalstaat und der Aufklärung zu Fall gebracht wurden. Soviel zur Geschichte des Reiches – doch inwiefern kann es ein Modell für die Zukunft sein? Wie der konservative Revolutionär Carl Schmitt in seiner Schrift zum „Nomos der Erde“ darlegte, haben die Europäer durch ihren Versuch im Rahmen des modernen Kolonialismus die ganze Welt europäisch zu machen ihr eigenes Wesen verloren. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist es auch als eigener politischer Pol verschwunden und zum Spielball fremder Mächte geworden. Schmitt argumentiert hier wie schon in seiner 1941 erschienen Schrift zur „Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte“ für die Schaffung eines europäischen Großraumes, der in seinem Wesen dem mittelalterlichen Reich gleichkommt.